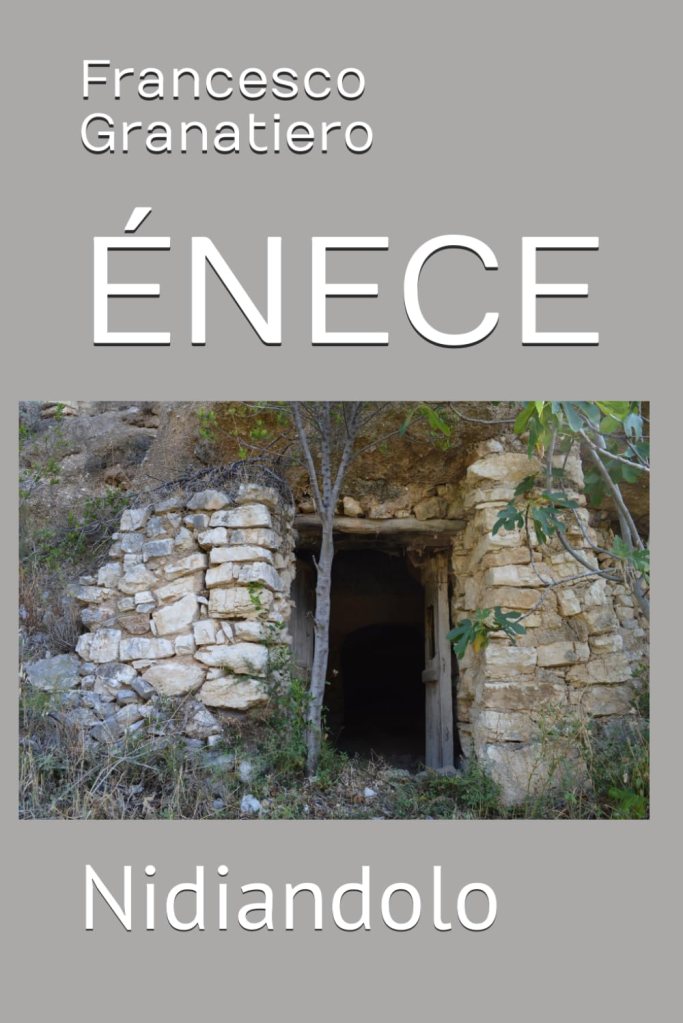

Antonio Resta su Francesco Granatiero, Énece. Nidiandolo, Torino 2023

Con scritti di Pietro Gibellini e di Giovanni Tesio, che mettono in opportuno rilievo la particolarità della poesia di Granatiero, è la “nuova edizione” di un volumetto pubblicato la prima volta nel 1994, che trae il titolo dall’ultimo componimento, Paròle énece, Parole-nidiandolo. L’énece, il nidiandolo, è l’uovo, per lo più di legno o di pietra, che si metteva un tempo nel pollaio a indicare (énece proviene dal latino indicem) il luogo dove le galline erano invogliate a depositare le loro uova. Un oggetto privo di vita finisce con l’attirarne altri, vivi e fecondi, così come il dialetto ormai scomparso, cui Granatiero attinge (che è quello di Mattinata, in provincia di Foggia), serve a far rivivere un mondo perduto, nel quale il poeta ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza. Al contrario di tanta poesia dialettale, quella di Granatiero non cede alla soluzione del patetico e dell’elegiaco, o del comico e del satirico, così come non risalta nessuna vocazione all’idillio, né al bozzetto mordace e canzonatorio. Allo stesso modo, renitente alle lusinghe del saggio folklorico o sociologico, essa consegna al lettore una teoria di situazioni e ambienti, colori e suoni, animali e piante, fuori da ogni ordine o classificazione, per grumi, schegge, barlumi, quasi a suggerire l’idea dei flash o dei fotogrammi che si affacciano fulminei alla memoria, per ricordare il loro persistere nell’oggi. Domina, non a caso, in questi componimenti il tempo presente, sostituito rare volte dall’imperfetto che è, come è noto, un tempo durativo: un tempo, il presente, che dona l’evidenza delle cose che avvengono sotto gli occhi con quella nitidezza conferita loro da una mente rapida e sicura, che coglie le cose nella loro verità. Spiccano qua e là, con la loro carica evocativa, enumerazioni o cataloghi per lo più di animali e piante, come se il loro nome fosse sufficiente a inquadrare una realtà umana, sullo sfondo di una natura selvaggia («Terre de sarapudde rúsele / mendàscene cametre tume / trevínde stinge, all’ùseme / nòne, all’àneme prefume», «Terra di serpillo cisto / nepitella camedrio timo / terebinto lentisco, al fiuto /no, all’anima profumi»: Pecciòne-la reggine). È una successione apparentemente caotica di impressioni che si organizzano invece in organismi di sorprendente economia espressiva. Lo scatto della memoria ferma una miriade di particolari, con un gusto musicale di suggestiva efficacia, grazie al gioco scintillante delle rime, delle assonanze, delle allitterazioni, di effetti fonici in cui anche il dramma sembra perdere la sua drammaticità. In un lessico familiare scabro e intenso si snoda per frammenti una piccola cronaca quotidiana di commovente umiltà, in una terra aspra, in cui uomini e animali conducono la loro difficile esistenza. È un mondo duro fino alla crudeltà (significativa l’immagine della gatta che, pronta a ucciderla, giocherella con la lucertola), che ha lasciato segni indelebili nell’animo del poeta bambino. Non emerge perciò il rimpianto di una favolosa infanzia perduta o, se mai, la ‘favola’ di quell’età è riscoperta o ‘inventata’ dall’adulto, che ancora rimemora ed evoca paesaggi, gesti, momenti. Affiora così la meraviglia dinanzi alle manifestazioni della natura, insieme con le emozioni (la pietà per il mulo preso a scudisciate), le inquietudini e le paure, anche per le reazioni di un padre dolce e ruvido al tempo stesso. Quella che è richiamata è una società agro-pastorale dai bisogni elementari, con le sue credenze, conoscenze e pratiche artigianali di secolare tradizione, che uno sviluppo sempre più vertiginoso in pochi decenni ha cancellato in tutti gli aspetti, compresa la lingua che ne era l’espressione. Il viaggio di Granatiero è un viaggio tra i morti e le parole morte, per ridare vita, attraverso la poesia, a un mondo che non c’è più, e insieme per ritrovare se stesso, le radici della propria personalità. Come se, rievocando quegli episodi che l’hanno visto protagonista in un’infanzia lontana, egli volesse esorcizzare i fantasmi del passato e accettare altresì, in forma ormai pacificata, quegli anni che riscopre decisivi per la sua crescita. C’è, si può dire, un’adesione sentimentale, ma senza sentimentalismi o velleità di anacronistici ritorni. Non traspare nessuna nostalgia, ma balza evidente la lezione di severità e di sobrietà che da quelle esperienze ha ricavato e che probabilmente l’avrà accompagnato nella vita e nella professione di medico, per oltre cinquanta anni, a Torino, dove risiede. Sono episodi fondamentali della sua formazione, in cui sembra riconoscere la parte più vera di se stesso, il fulcro della sua identità. Così che, reimmergendosi in quel mondo, al pari di Vittorio Bodini, ritornato nel suo Salento, potrebbe dire: «qui s’era fatto il mio volto».

Antonio Resta